開催中の企画展

次の展覧会情報

〈なかがわの生きもの写真+北原志乃の昆虫画〉展

終了しました。大勢の皆様ご来場ありがとうございました。

2025年11月15日(土)〜11月30日(日)

火・水曜日は休館/午前10時~午後4時 受付:午後3時30分まで

入館料 一般 400円/高校生以下は無料

[なかがわの生きもの]をモチーフに募集した写真を展示し、美しい村で出会う鳥や虫や魚など身近な生き物の姿を紹介します。合わせて『広辞苑』の昆虫挿図を手がけたイラストレーター故北原志乃さんの昆虫画55点を展示。

北原 志乃 (きたはら・しの)

1967年飯田市生まれ。弘前大学大学院農学研究科修了(応用昆虫学)。後にイラストを学び、童話や民話の絵本のほか各書の挿絵の制作に取り組んだ。『広辞苑』第六版(2008年/岩波書店)には昆虫の挿図として55点が採用された。2024年3月急逝

主催/アンフォルメル中川村美術館 共催/中川村教育委員会

2025年度長野県立美術館移動展 in 中川村「COLOR SENSE 色がみちびく、現代美術の世界」を開催します。また、連携企画展「スペクトル-交差する表現」をアトリエ棟にて同時開催予定です。

県立美術館移動展は、アンフォルメル(不定形)の美術作品を収蔵し、現代美術館を標榜する弊館の特色に応じて、現代美術の作品のみにより初めて開催するものです。県内ゆかりの現代美術家3人、松澤宥(まつざわ・ゆたか/下諏訪町生まれ/1922-2006)、堀内袈裟雄(ほりうち・けさお/長野市生まれ/1932-2013)、小松良和(こまつ・よしかず/現伊那市生まれ/1949-1985)の作品を展示します。

大戦後、「アンフォルメル」の美術がフランスから各地へ広がり、日本にも広く紹介され、アンフォルメル中川村美術館を創立した画家で詩人、実業家の鈴木崧(すずき・たかし/横浜市生まれ/1898-1998)は共鳴した一人です。また、当美術館を設計した毛綱毅曠(もづな・きこう/釧路市生まれ/1941-2001)は、宇宙論や風水思想、古代中国の五行説に注目し建築に取り込みましたが、今回紹介する松澤宥は宇宙物理学に関心を示し、後に「観念美術」という独自の美術表現を生み出しました。

今回、移動展出展作家の内、松澤宥と小松良和の二人を中心に、絵画や詩、言葉の作品をアトリエ棟で展示し、それらの表現が出会う魅力を紹介します。

美術館の特徴的な建物やモティーフに込められた意味に触れながら、それぞれのアーティストの表現を味わうことができる展覧会です。

2025年度長野県立美術館移動展 in 中川村

COLOR SENSE 色がみちびく、現代美術の世界

*終了しました。大勢の皆様のご来場ありがとうございました。

2025年10月18日(土)~11月10日(月)

休館日 火曜日・水曜日

時 間 午前10時~午後5時(入場は午後4時30分まで)

会 場 アンフォルメル中川村美術館 本館展示室

観覧料 無料

長野県立美術館が県内各市町村で移動展を開催し、コレクションをより良く見ていただく機会を設けています。今回は「色と身体」をテーマに、アンフォルメル中川村美術館で開催し、近年収蔵された作品の中から、長野県ゆかりのアーティストが1960~80年代に制作した作品を紹介します。

戦後日本で、それまでの美術の枠を超えて前衛の時代に生きたアーティストたちは、どのように絵を描くかを模索し、同時代のアメリカで展開した美術の影響も受け、「色と身体との関係」を問う作品も多く制作されました。今回展示する作品には、何か具体的なものが描いてあるわけではなく、体をつかって色で表現したもの、絵の具ではない素材を加えて不思議な印象を抱かせるものがあります。

◾️ギャラリートーク

日 時:10月26日(日) 午後1時30分〜2時

会 場:本館展示室

講 師:鈴木幸野氏(長野県立美術館学芸員/今展担当者)

参加無料 事前申し込み不要

主 催 アンフォルメル中川村美術館 長野県 長野県立美術館

共 催 中川村教育委員会

連携展

スペクトル-交差する表現

*終了しました。大勢の皆様のご来場ありがとうございました。

県立美術館移動展出展作家の中から松澤宥と小松良和を取り上げ、言葉の作品や絵画などを、毛綱毅曠による異色の建物の空間で体感し、観賞していただくものです。

絵画制作や詩作をはじめ、哲学、文学などに通じていた鈴木崧が晩年を過ごそうとしたアトリエ棟はプリズムのように、それぞれのアーティストの作品を輝かせます。

会 場 アンフォルメル中川村美術館 アトリエ棟

観覧料 無料

◾️アートトーク

日 時:10月19日(日) 午後1時30分〜2時30分

会 場:アトリエ棟

講 師:北澤一伯氏(彫刻・パフォーマンス/伊那市出身/松澤宥研究/

小松良和高校同窓)

「ふたつの消滅によせて」

参加無料 事前申し込み不要

主 催 アンフォルメル中川村美術館

協 力 長野県伊那北高等学校同窓会/松澤久美子/小山利枝子

今を生きる私たちのこと 1/100に現れる現代世界

上林泰平−Miniature Minimalism

*終了しました。大勢の皆様のご来場ありがとうございました。

2025年9月20日(土)~10月13日(月/祝)

火・水曜日は休館 *9月23日(火)は開館

午前10時―午後5時(入館受付は午後4時30分まで)

キャンバスに立つ数え切れないほどのミニチュア人形。極小の人形たちにポーズがあり、光が差すと影をひきます。光に向かって歩いているのか、それとも背を向けているのでしょうか。群を成し、あるいは単独で佇む。この数年のパンデミックを経て、一人一人の無表情と分断が進んだ社会と世界が広がったかのように、抽象化した身体がパラレルな空間で立ちつくします。

上林泰平の作品は、今を生きる私とあなた、集団との関係性に思いを巡らせ、社会の変容と見えない触手を問うかのようです。

上林 泰平(かんばやし・たいへい)

1986年、岐阜県高山市生まれ。

2003〜13年、北アルプス・穂高岳山荘に勤務。ヨーロッパ各地を巡る。

現在、長野県・南信州にて制作活動をしながら果樹農業に携わる。

ミニチュア人形を用いた表現や油彩など、制作は多岐にわたる。個展開催のほかグループ展、企画展に出展。

アーティストトーク

9月21日(日) 午後1時30分〜

*参加には入館料が必要。

*事前申し込みは不要。

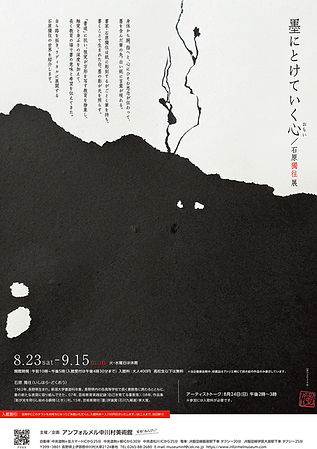

墨にとけていく心(おもい)−石原獨往展

2025年8月23日(土)~9月15日(月・祝)

*終了しました。大勢の皆様のご来場ありがとうございました。

火・水曜日は休館

午前10時−午後5時(入館受付午後4時30分まで)

毛筆の長い歴史を経て、私たちは鉛筆の使用からシャープペンシルに移って筆圧の要を失い、さらにワープロのシステム登場によって「書く」ことの本義から遠ざかってきました。今日では、身体性を持たない言語的空間が広がり、「書く」ことと「打つ」こととが同義になろうとしています。

紙と筆と墨による「書」は、身体から腕、指へと、心にひそむ思念が伝わって、墨を含んだ筆の先、白い紙に言葉が現れます。

書家・石原獨往は紙に彫刻するがごとく筆を持ち、触覚と身ぶりの深度を上げ、書きながら言葉を生み、そこに心を露わにします。「書道」に抗い、視覚が字形を写す指導を脱却し、長く教育の場で、書の核心と自己表現、希望を持つことを伝えてきました。

当館の名に冠する「アンフォルメル」の表現は、制作の行為性や絵画の触覚性を強調し、描くことを根本から問い直そうとした試みでもありました。今回、それらのラディカルな作品を収蔵する異形の建築空間で、ひとすじに歩を進めながら展開する石原の表現の魅力を紹介します。

石原 獨往(いしはら・どくおう)本名:寛也

1962年、長野県生まれ、飯田市在住。新潟大学教育学部特別教科書道教員養成課程卒業。長野県上・下伊那地域の各高等学校(箕輪工業高校、赤穂高校、飯田風越高校、伊那弥生ヶ丘高校、飯田OIDE長姫高校)で36年間書教育に携わるとともに、書の新たな表現に取り組んできた。個展、二人展を中心に作品を発表。23年、個展「石原獨往展−教育の終筆・表現の送筆」開催(飯田市)。07年、芸術教育実践記録『自己を育てる書教育〜人間として丸ごと大きく成長していくために〜』、08年、作品集『影が光を照らし始める瞬間(とき)』刊。15年、芸術新聞社『墨』評論賞(石川九楊選)準大賞。

刻々の光 細田一夫写真展

2025年6月7日(土)−6月30日(月)

*終了しました。大勢の皆様のご来場ありがとうございました。

火・水曜日は休館

午前10時−午後5時(入館受付午後4時30分まで)

細田一夫は生地で長く農作に親しむが、闘病を機に新たな人生に挑む。かつて険しい岳々に登った思いを胸に、県内の山々や渓谷を巡り、峻厳な場所と時間に身を置く。

刻々と移ろう光の中に、山や水、木々の煌めきの瞬間をとらえる。

細田 一夫(ほそだ・かずお)

1939年、長野県南向村(現中川村)生まれ。70代半ばで写真を手がけ、長野県内の山々などを巡り撮影を続けている。

2024年、アンフォルメル中川村美術館開催の[なかがわ芸術村]写真公募展で特別賞を受賞。

人形百態−美術館のひな祭り

3月20日(木/祝)〜 4月21日(月)

*終了しました。大勢の皆様のご来場ありがとうございました。

私たちは、ひな人形に災いを遠ざけ、夢と幸せへの願いを託すとともに、祈りのための造形も長く手がけてきました。また、今日では身体やジェンダー、社会に対する視点などから、さまざまな表現が広がっています。今回、建築家・毛綱毅曠による奇想の美術館で、伝統と現代が交差する人形展示をご覧ください。

コロナ禍がさまざまな分断と孤立を招き、バーチャルな空間にアバター(分身)が溢れる時代に、鑑賞と愛玩を超えて人形の内外面に自身を投影したり他者を求めるなど、さまざまな困難を乗り越え、一人ひとりが希望を抱く機会とするものです。

【主な展示品】

段飾りのひな人形や舞踊人形、わらべ人形をはじめ、吊るし飾りが連なり、着せ替え人形や振袖の着物なども並びます。

また、人形作家・土井典の球体関節人形、子供服をモチーフにした京野早苗の銅版画、無数のミニチュア人形が密集する上林泰平の作品、野沢尚志制作の土偶などを展示します。

それに地元保育園の子どもたちの微笑ましい人形の数々は、喜びにあふれています。

主 催:アンフォルメル中川村美術館

出展協力:あつい!こまがね つるし飾り隊/中川村みなかた保育園/中川村片桐保育園ほか